2020 年, 世界上最大的CTD 傳感器生產商——美國 Seabird 公司對我國用戶限制采購, 其產品不得用于“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”,導致我國幾乎所有的水下移動平臺均無法采購到該公司 CTD 傳感器產品, 短期內又無法獲得相應的替代儀器, 嚴重影響了產品應用, “卡脖子”之痛油然而生。

據2020年由傳感器國家工程研究中心等四個行業核心機構,聯合發布的權威報告《中國傳感器發展藍皮書》,特別寫到中國高端傳感器的應用市場幾乎被國外壟斷,其中列舉了汽車傳感器、智能氣體傳感器、光纖傳感器等多個高端傳感器市場領域,國產傳感器品牌市場占比最高不超過10%,即90%以上高端傳感器需要靠進口。特別的,有一個傳感器領域國產占比為0%!就是說該傳感器領域100%靠進口。

藍皮書特別提到的這個國產0%市占率的傳感器領域,就是海洋傳感器,主要是CTD儀、ADCP儀用傳感器,尤其是CTD儀,溫鹽深(CTD)是海洋動力環境要素中最基礎的環境信息, 海洋調查首先是對海水的溫度、鹽度隨深度分布及變化的調查。所有的海洋觀測監測平臺都要集成和應用溫鹽深(CTD)傳感器,相關測量儀器已普遍應用于臺站, 船舶, 浮標, 潛標, 座底式、拖曳式和水下運動平臺等。

0%的國產市占率,讓我國在該項傳感器技術一直依賴于進口、受制于人。本文來自國家海洋技術中心,全面闡述了我國溫鹽深(CTD)傳感器的自主創新和產業發展的相關情況,能夠全面了解我國這個卡脖子最嚴重的傳感器領域!

文中所提出“鮮有人或單位愿意沉下心來對海洋傳感器的高性能敏感材料、封裝材料等進行研究。”“在傳感器的測量機理等基礎研究方面主要照抄國外, 缺乏系統深入地研究。為完成科研項目驗收, 片面追求見效快,很多是知其然不知其所以然。”“現階段傳感器批量制作, 不是靠工藝保證,而是靠后期篩選分檔”……等觀點,同樣適用于我國其他傳感器領域困境。

海洋動力環境要素中, 海水溫度、鹽度、深度是最基礎的海洋環境信息, 海洋調查首先是進行海水的溫度、鹽度隨深度分布及變化的水文調查,因此溫鹽深(conductivity temperature depth,CTD)是海洋調查和監測中最重要的常規觀測項目。

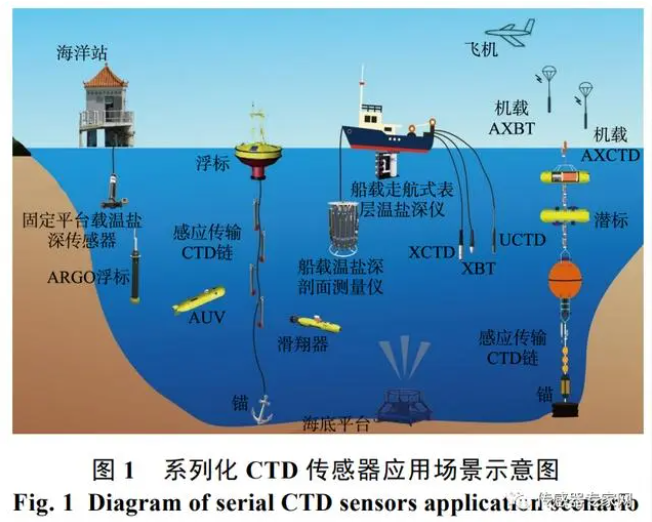

而在海洋技術中, 傳感器作為感知部分, 在海洋監測/探測領域居于核心和關鍵地位, 因此所有的海洋觀測監測平臺都要集成和應用 CTD傳感器, 其測量技術受到普遍重視。相關測量儀器已普遍應用于臺站, 船舶, 浮標, 潛標, 座底式、拖曳式和水下運動平臺等, 如圖 1 所示。

目前, 國外在海洋 CTD 傳感器的產業化方面已經相當成熟, 產品性能也居于世界領先地位。

在眾多國家級項目的支持下, 國內傳感器科研樣機主要技術指標已基本接近國際先進水平, 但存在著產品化程度不高、產品質量不穩定、環境適應性差等缺陷, 業務應用中對進口傳感器的依賴程度達到 90%以上。

1、國內外 CTD 傳感器技術發展現狀

1.1 國外現狀

國外對 CTD 測量技術的研究始于 20 世紀 60年代, 美國、德國和日本等國先后開展了 CTD 傳感器的研制, 研發出各具特色的產品, 并在海洋調查觀測中獲得了廣泛應用。

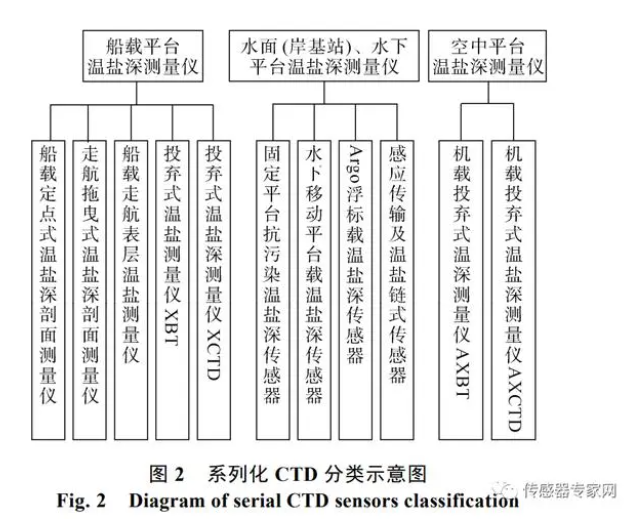

目前, 世界上主要海洋科技強國都擁有自己的 CTD 知名企業, 包括美國 Seabird 和 RDI, 加拿大 AML 和 RBR、德國 Sea & Sun Technology、意大利 IDRONAUT、日本 ALEC 以及英國 VALPORT 等。其中,Seabird 公司的 CTD 傳感器產品在精度、可靠性等方面尤為突出, 占據了國內外大多數市場份額。一般按照船載、水面和水下、機載 3 類搭載平臺對 CTD 傳感器進行系列化分類, 具體如圖 2所示。

船載平臺的 CTD 傳感器是調查船必備的裝備, 代表著 CTD 測量技術的最高水平。其在船舶處于走航或漂泊狀態時進行投放和回收, 測定海洋表面至水下一定深度范圍內的海水溫度、電導率和壓力數據。這類 CTD 傳感器的典型特點一般表現為高精度和高采樣率, 以對海水溫鹽隨深度變化的規律進行精細刻畫。

水面和水下固定平臺 CTD 傳感器主要應用于海洋臺站、浮標、潛標和海底平臺等, 突出特點表現為長期穩定性優異, 尤其是在淺表層應用, 具備相應的抗生物附著措施, 滿足其在水中長期連續工作的需求。

水下移動平臺 CTD 傳感器主要應用于潛水器、自主遙控水下機器人(automatic remote vehicle, ARV)、遙控水下航行器(remote operated vehicle, ROV)、無人水下航行器 (unmanned undersea vehicle,UUV)、自主水下航行器(automatic undersea vehicle, AUV)、水下滑翔機和 Argo 浮標等, 需要盡可能不影響平臺的運動特性, 其突出特點為高精度、體積小、低功耗及低流阻等。

1.2 國內現狀

國內海洋 CTD測量技術始于 20世紀 70年代, 國家海洋技術中心先后研制了千米和 3000 m 自容式 CTD 自記儀, 并成功參與了我國首次南大洋考察。

90 年代后期, 隨著國際海洋科學研究的興起, 世界環流試驗計劃(world ocean circulationexperiment, WOCE)對 CTD 測量技術與設備提出了更為先進的技術指標要求。

“九五”開始, 海洋監測技術正式列入了國家科技部“863”計劃,實現了技術跨越性的發展。國家海洋技術中心、山東省科學院海洋儀器研究所、中科院聲學所等國內科研機構先后研發了各種新型 CTD 傳感器,傳感器精度、響應時間等技術指標上, 居于國內領先并接近國際先進水平, 大大縮小了與先進國家的技術差距。

1.3 國內 CTD 傳感器應用的“卡脖子”之痛

盡管國產 CTD 傳感器技術研究已經取得了長足進步, 與國際先進水平的差距正在縮小,部分指標甚至已達到國際先進水平, 但其產品的批量生產幾乎空白, 業務應用方面更是嚴重依賴于進口,進口 CTD 傳感器幾乎占據了我國海洋調查的“整壁江山”。

國家通過各類專項計劃在 CTD傳感器研制方面投入數千萬的研發經費, 而真正可得到用戶信任的產品卻少之又少。據不完全統計, 截至 2019 年, 中國市場的各類型 CTD 傳感器市場規模約 1.5 億元,其中 95%由國外 CTD 傳感器占據, 指標超過 7000 m 的高端 CTD 傳感器更是 100%由國外壟斷。

2020 年, 世界上最大的CTD 傳感器生產商——美國 Seabird 公司對我國用戶限制采購,其產品不得用于“軍事最終用途”或“軍事最終用戶”, 深度 1 000m 以上的載人、無人潛水器和水下滑翔機等均被列為禁止使用范圍。隨后, 幾乎所有的國內水下移動平臺均無法采購到該公司 CTD 產品, 短期內又無法獲得相應的替代儀器, 嚴重影響了產品應用, “卡脖子”之痛油然而生。