為了實現這一目標, 未來國產 CTD 的自主創新主要應集中在以下幾個方向:

1) 小型化、低成本、高一致性

對于廣袤海洋的觀測而言, 現有感知能力還很不足, 其制約瓶頸主要體現在現有海洋傳感器體積大、造價高昂、難以廣泛布設, 這就使陸地上蓬勃發展的泛在感知物聯網無法實現于海洋之上。

正因為基于現有技術來連續監測廣袤海洋的成本是難以負擔的, 美國國防高級研究計劃局(Defense Advanced Research Projects Agency,DARPA)于 2017 年 12 月宣布啟動“海洋物聯網”(ocean of things)項目, 試圖將海洋感知領入物聯網時代。其目標是在一定海域布設數以萬計的傳感器, 以形成浮動傳感器網絡。

近年來, 國內青島海洋科學與技術國家實驗室的吳立新院士提出了“透明海洋”計劃, 其目的也是打造海洋物聯網。實現海洋物聯網, 首要突破的關鍵技術是如何實現多要素傳感器微型化、批量制作高一致性、低成本、微功耗, 將海量傳感器布放和節點組網變為現實。

其最可行的解決途徑是采用微機電系統(micro-electro-mechanical system, MEMS)工藝,集微結構、微傳感器、微執行器以及信號處理和控制電路于一體, 對海洋傳感器進行革命性創新和應用。

目前的技術已經可以在一塊 6 inch基板上一次成型 100 余個微型溫鹽傳感器探頭,且一致性很好, 對于中等精度的傳感器不需要進行逐個標定, 批量化制作大大降低了成本。

這種技術可形成芯片級的海洋無線物聯網傳感器, 實現海洋哺乳動物、魚類等動物身體搭載, 記錄洄游規律和海水環境要素等信息, 通過海量大數據分析, 得到意想不到的科學發現。

2) 智能化

傳統的海洋觀測調查采用調查船、臺站和浮標等固定平臺, 存在觀測成本過高,且無法長期連續觀測的難題。

海洋無人自主觀測手段的興起有效解決了這一難題, 將海洋觀測尺度從大洋環流級推進到中尺度和亞中尺度級, 各種類型的無人自主觀測平臺進行組網觀測, 實現了對海洋環境長期連續、高分辨率、低成本觀測, 成為未來海洋觀測技術發展的熱點。

未來該項技術的發展方向是長壽命、智能化, 其搭載的海洋觀測傳感器也必然要符合這一要求。智能化 CTD 傳感器的典型特點之一是具備自補償、自修正功能, 而目前進口傳感器尚無法實現這一功能。

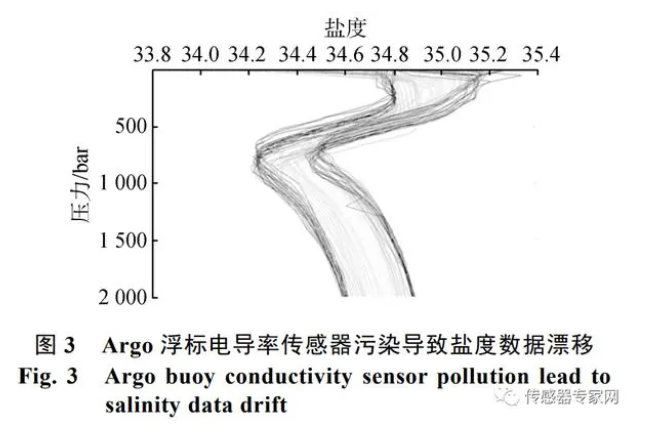

在水下無人系統中, 以在海洋 0~2000 m 范圍上下往復做剖面運動的 Argo 浮標為例, 其壽命要長達 3 年, 電導率傳感器受海洋生物附著等影響, 會產生鹽度數據漂移, 如圖 3 所示。全球大洋 2 000 m 水深的海水鹽度基本為一定值, 但從該圖中明顯看出, 經過多個剖面測量后, 鹽度數據已經漂移了近 0.3, 嚴重影響觀測數據質量。

基于 CTD 傳感器的基本測量原理, 開發具備自補償、自修正功能的智能傳感器,其基本思想是以全球大洋 2000 m 深度海水鹽度為定值,如果一個剖面的鹽度值較上一個剖面該深度的鹽度值產生了較大變化,即可確定為在此間隔過程中電導率傳感器因污染等原因產生了漂移。

因為這種漂移主要是電導率傳感器探頭結構參數上的變化所導致的,可以在傳感器中內置自修正算法,以未漂移前的鹽度值作為基準,結合傳感器漂移后的原始量, 對傳感器進行重新標定, 修正傳感器定標參數。

基于這種方法可以將傳感器漂移造成的 0.3 左右的鹽度漂移誤差修正到 0.01 以內,對于大量無法回收的無人自主觀測平臺, 可以取得更優的觀測數據質量。

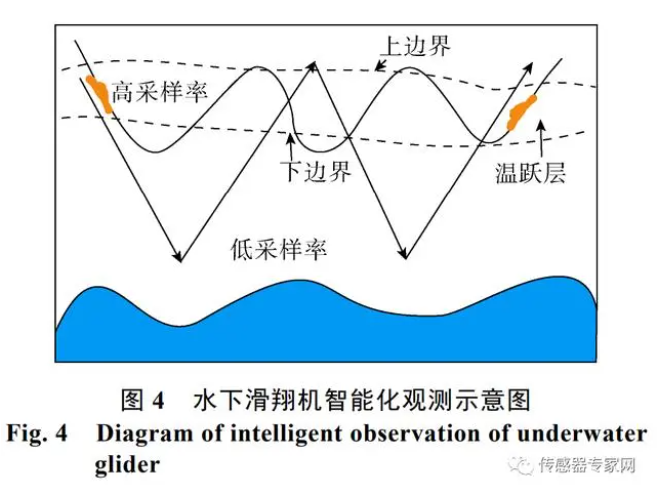

海洋傳感器的智能化特征還體現在故障自診斷、自修復以及在觀測過程中對被觀測對象的特征進行智能化判斷方面。以水下滑翔機為例, 如圖 4 所示, 未來智能化的觀測平臺以及傳感器,可以按照特殊的科學研究觀測需求, 進行邏輯判斷和自適應采樣率動態控制, 在溫躍層等重點關注區域進行加密測量, 其他區域則降低觀測密度,這樣既可以降低功耗, 又可以增加在位時間。智能化傳感器與平臺電源管理、運動速度和姿態協調相適應, 可以獲取更多有效的觀測數據質量,提高觀測效能。

3) 適用于極端環境

當前, 世界各國均加緊拓展深海極地等海洋戰略空間, 我國也在由近淺海向深遠海邁進。深海、海底、極地等區域的觀測網建設對極端環境傳感器創新提出了迫切需求。

近期, 我國自主研制的萬米載人潛器“奮斗者”號創造了 10909 m 的深潛世界紀錄, 在深淵探測領域進入了國際領先水平。水深 11000 m的深淵具有超高壓、低溫、資源缺乏、黑暗、板塊運動活躍及化學環境獨特等特點, 開展深淵科學研究對揭示地球大陸板塊運動、生命起源、海嘯預警等科學問題具有十分重要的意義。

近年來,對深淵的探索發現備受世界矚目, 而深淵探索離不開全海深(11 000 m)探測技術與裝備的支撐, 所有全海深調查技術裝備都需要通過 CTD 傳感器判斷自身所處的狀態。

深海環境受外界擾動很小,背景場穩定, 波動度和變化微小, 要測量和有效分辨這些微小的變化, 就要求傳感器必須具有高準確度、高分辨率、高穩定性和快速響應的特點。目前我國在自主全海深 CTD 傳感器方面尚處空白, 而現今應用于深淵考察的進口傳感器也存在著諸多不足。

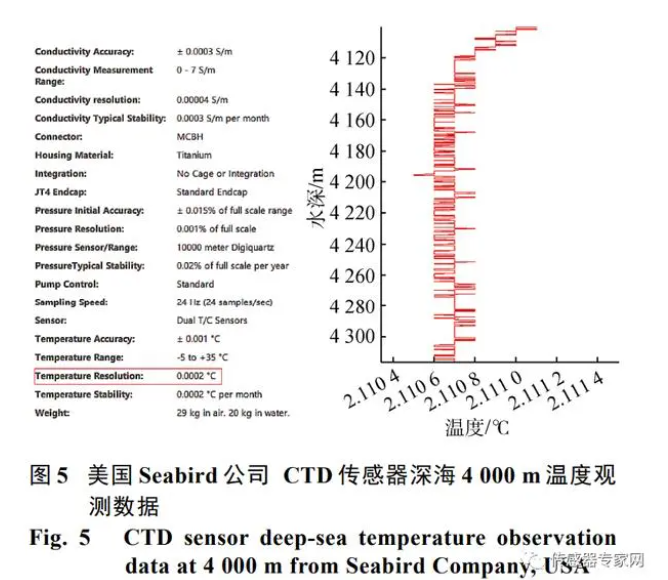

作為世界上最主流的 CTD 傳感器制造商美國 Seabird 公司的產品, 其溫度測量分辨率為0.000 2℃, 電導率測量分辨率為 0.000 05 s/m, 如圖 5 所示, 該型傳感器在4000 m 水深情況下, 已經無法很好地分辨微小的溫度和鹽度變化。針對此, 我國全海深科學考察所必備的全海深 CTD傳感器必須立足于自主研發。

3.2 加快構建國際一流水平的海洋傳感器測試體系

海洋傳感器定標與測試能力是傳感器技術發展的重要因素, 制約海洋 CTD 測量技術發展的高精度校準檢定技術已有 20 年未在國家科技計劃中立項, 可謂是一直原地踏步, 究其原因主要是標準溯源理論和實用鹽度測量理論方法研究上遇到了瓶頸, 沒有突破創新。

因此, 首先要加強海洋傳感器校準測試的基礎理論方法研究, 吸收國際海洋傳感器評價體系的先進技術及評價標準,建立高標準的國際一流海洋傳感器標定、校準實驗環境, 構建國際領先水平的海洋傳感器標定、校準和比測評價體系, 大幅度提高海洋傳感器的檢定校準和評價水平。

海洋傳感器需要在不斷使用中積累經驗, 提高技術水平。國產海洋傳感器要走出研制與應用“冰火兩重天”的局面, 并向商業化和規模化應用邁進, 需要形成積極使用國產海洋儀器設備的氛圍。任何一種新型傳感器, 只有在使用中才能發現問題, 并通過不斷地改進和提高, 形成高性能、高質量的產品。

現階段所缺乏的國內統一權威性試驗測試體系, 制約了傳感器自主創新和產業發展, 因此要加快海洋儀器裝備海上試驗場和定型平臺建設, 為國產深海儀器裝備提供試驗平臺、試驗背景場和測試方法標準, 對其實海況的工作可靠性、穩定性和環境適應性等性能進行評估與評價, 解決其海上試驗高風險、高成本和長周期的問題, 從而促進國產深海儀器裝備產品定型和產品化, 助力海洋傳感器產業發展。

3.3 政策扶持, 打通研產用鏈條, 加速產業鏈循環

分析國產海洋傳感器研制與應用“冰火兩重天”的原因,,除了研產用存在嚴重脫節的問題,更有政策層面上對應用國產儀器設備的漠視。要走出這種困局,實現海洋傳感器自主創新和產業蓬勃發展, 就需要有長期的資金投入以及配套的政策和措施支撐。

黨的十九屆五中全會通過的十四五規劃建議提出“提升企業技術創新能力, 促進各類創新要素向企業集聚, 推進產學研深度融合”。海洋傳感器的產業發展要按照國家戰略要求, 通過適當的專項投入和政策激勵, 引導企業、科研院所和高校建立聯合研發中心、工程技術中心和重點實驗室等創新平臺, 建立以企業為主體、大學-研究所-企業有機結合的海洋傳感器產業技術創新體系。

面向海洋傳感器產業鏈各個環節對創新資源的需求, 以解決產業鏈共性、關鍵技術為重點, 開展產業鏈上下游協同創新。通過設立一批海洋傳感器科技成果孵化器和創投基金, 激發海洋傳感器領域創新創業活力。出臺相應的政策和措施, 鼓勵科研業務單位積極采購和使用國產設備, 將應用國產設備的比例設置為一項重要的考核指標,并要求根據國產海洋傳感器的功能、性能等來科學地設置項目指標, 引導并加強國產海洋傳感器的應用。

4 結束語

CTD 測量技術為展開海洋科學研究提供最基礎的海洋環境信息, 也是支持海洋強國戰略發展的重要技術途徑。面對長期未解決的國產 CTD傳感器卡脖子狀況, 需要面向需求立足自主創新,加快構建國際一流水平的海洋傳感器環境測試體系, 同時加強政策扶持, 打通研產用鏈條, 加速產業鏈循環, 不斷提升國產海洋儀器設備的性能和質量, 使國產海洋儀器設備成為真正的“國之利器”。